作者 | 郭佳佳

编辑丨武丽娟

来源 | 野马财经

本文约3637字,阅读时长约10分钟

中科磁业从客户美的手里拿到钱了!

企业预警通显示,浙江中科磁业股份有限公司(简称“中科磁业”)今年一季度多次向美的集团全资孙公司美的商业保理有限公司(下称“美的保理”)以应收账款进行融资,合计金额1.53亿元。

中科磁业是一家生产烧结钕铁硼永磁材料的企业,公司成立于2010年3月,至今已有12年的历史,应用其产品的不乏有华为、小米、三星、美的等知名制造企业。

随着公司的发展壮大,中科磁业向A股创业板发起冲击。近日,中科磁业更新《招股书》,后又就深交所关于“是否符合创业板定位、半成品价格采购的公允性”等问题进行了回复。

钕铁硼由于其优异的磁性能而被称为“磁王”,在现代工业和电子技术中获得了广泛应用,相关产品生产企业也林立而起。A股钕铁硼永磁材料的生产企业有中科三环(000970.SZ)、宁波韵升(600366.SH)、金力永磁(300748.SZ)等。

而这些“前辈们”无论是从营收上还是从产能规模上,都比中科磁业具有优势,中科磁业将如何与之较量?

拿应收账款从美的融资1.53亿元

远超美的2021年采购金额

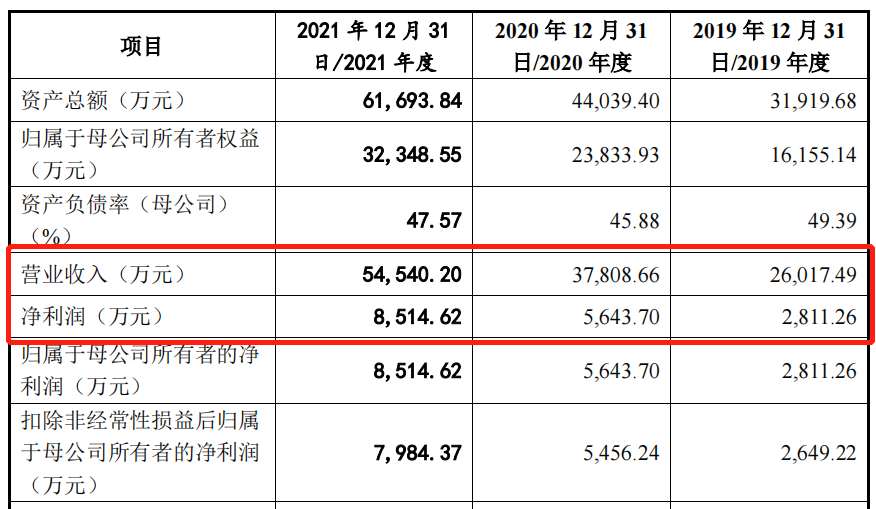

《招股书》显示,2019年至2021年,中科磁业的营业收入分别为2.6亿元、3.78亿元、5.45亿元;净利润分别为0.28亿元、0.56亿元、0.85亿元,均呈现出稳步增长的趋势。

图源:《招股书》

但和同行已上市企业做对比,中科磁业的营收却稍显逊色。

2021年,横店东磁(002056.SZ)、中科三环、金力永磁、宁波韵升、英洛华(000795.SZ)、正海磁材(300224.SZ)营收分别为126亿元、71.46亿元、40.8亿元、37.54亿元、37.6亿元、33.7亿元,营收均是中科磁业的数倍。

值得注意的是,中科磁业应收账款较高。

2019年至2021年,中科磁业应收账款账面价值分别为0.86亿元、1.22亿元和1.98亿元,占流动资产的比例分别为43.31%、40.52%和42.14%。可以看到,短短两年间中科磁业应收账款翻了一倍有余。

中科磁业也在《招股书》中指出,若未来宏观经济环境、客户经营状况等发生重大不利变化或公司采取的收款措施不利,公司应收账款将面临发生坏账损失的风险,从而对公司经营业绩造成不利影响。

事实上,伴随着应收账款的增加,中科磁业资金被占用,公司的短期借款已然骤增。2019年至2021年,中科磁业短期借款分别为0.66亿元、0.59亿元和1.3亿元。去年,中科磁业短期借款同比增加121.18%。

图源:《招股书》

在此背景下,2022年2月11日-2022年3月17日,中科磁业分5次向美的保理以应收账款进行融资,合计金额1.53亿元。不过,中科磁业和美的的关系不仅限于此,美的还是中科磁业的大客户之一。

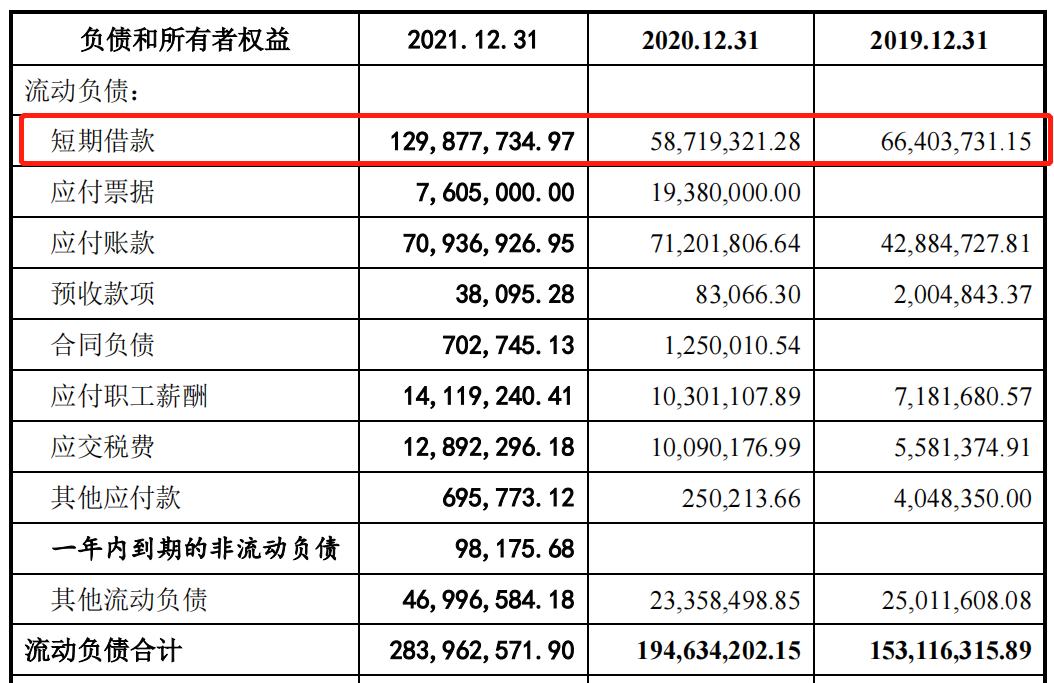

据中科磁业披露,美的集团是其过去三年间,采购金额增长最快的客户。2019年-2021年,中科磁业对美的集团的销售金额分别为0.25亿元、0.55亿元、0.82亿元,同比增长203.66%、123.52%、48.78%。

图源:《招股书》

据“网易清流工作室”此前报道,作为美的集团的供应商,会将持有的美的集团下属子公司的应收账款,转让或质押给美的集团下属的保理公司或小额贷款公司,从而获得资金;而供应商因此需要付出资金成本。

对此,据财经评论员皮海洲介绍,等于说美的差供应商的钱,现在供应商又把这笔应收账款返还给美的了,但供应商收到的金额一般而言会比账面的要低。比如说一个亿的应收款,美的给他9000万也可以,供应商总得让利。虽然后者增加了运营成本,但还算不错的结局。一个企业最怕的就是资金死了,赚不到钱都无所谓,但是资金得转起来。

“从美的的角度,你不接受这种付款方式,它还可以从其它地方拿到货。但对于供应商来说,美的是大客户,就需要更加迁就。二者表面上供需关系是平等的,但实际上是不平等的,上游没有话语权。”皮海洲进一步指出。

因此,中科磁业向大客户美的集团下属的美的保理,进行应收账款融资。不过,从金额上看,中科磁业从美的保理融到的1.53亿元,远超美的集团2021年对中科磁业的采购金额0.82亿元。

向竞争对手采购原材料

多次发生财务内控不规范情形

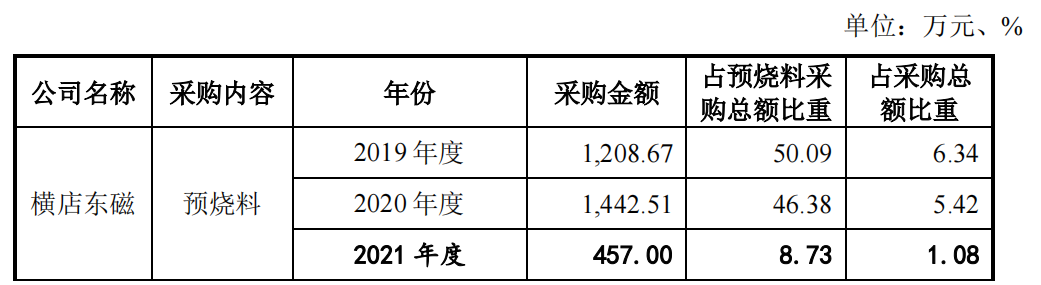

中科磁业生产烧结钕铁硼永磁材料的主要原材料为镨钕金属等稀土金属,生产永磁铁氧体磁体的主要原材料为铁氧体预烧料。2021年,中科磁业镨钕金属和预烧料的采购金额,分别占采购总比例的59.94%和12.37%。

俗话说,同行见面,分外眼红。但在中科磁业来看似乎却并非如此,中科磁业不仅向同行采购原材料,而且还让对方进入了自己五大供应商之列。

具体来看,2019年,横店东磁是中科磁业第三大供应商,采购金额0.12亿元;2020年,虽然横店东磁从第三大供应商掉到了第五大供应商,但中科磁业对其采购金额却只增不减。2020年,中科磁业和横店东磁发生采购金额数为0.14亿元,同比增长19.35%。

直到去年,横店东磁才消失在中科磁业前五大供应商之列,采购金额锐减至457万元,同比下滑68.32%。

图源:《招股书》

关于中科磁业为什么会向竞争对手采购原材料,中科磁业在回复审核问询函时表示,公司的采购原则是“就近者取”,从横店东磁采购预烧料能够减少运输时间和运输费用。另外,横店东磁是业内知名的预烧料供应商,其产品质量较好且供应稳定。

有意思的是,中科磁业从竞争对手处采购原材料,但是销售单价却低于竞争对手。中科磁业表示,2019年度至2021年度,公司永磁铁氧体销售单价低于横店东磁的主要原因为,横店东磁磁性材料主要产品中软磁铁氧体销售单价较高。

另一方面,由于所需的原材料价格高,并且浮动较大等原因,中科磁业时而出现资金受限的情况,因此该公司还进行了资金拆借。

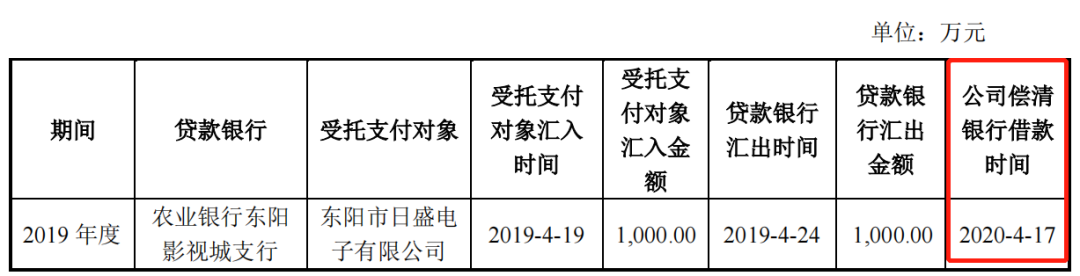

《招股书》显示,中科磁业为满足贷款银行受托支付要求,公司于2019年4月19日先从关联方东阳市日盛电子有限公司(下称“日盛电子”)借款1000万元。然后5天后,将贷款委托银行支付给日盛电子,算是归还了日盛电子的借贷,由此形成转贷行为。

图源:《招股书》

对于发生转贷行为的原因,中科磁业解释称,“公司需要具备一定的资金实力用来储备原材料,应对原材料价格浮动产生的风险”、“下游客户回款速度较慢,导致公司应收账款周转率比较低,在生产经营期间所需要的流动资金进一步加大”等。

据上海有色网稀土分析师李莹介绍,受政策面,供应面以及需求面的利好支撑,2021年镨钕金属价格主要呈现震荡上涨的走势。2021中国镨钕金属产量约为6.8万吨,全球产量约为7.5万吨,消费量约为8万吨,原料面氧化镨钕供不应求。

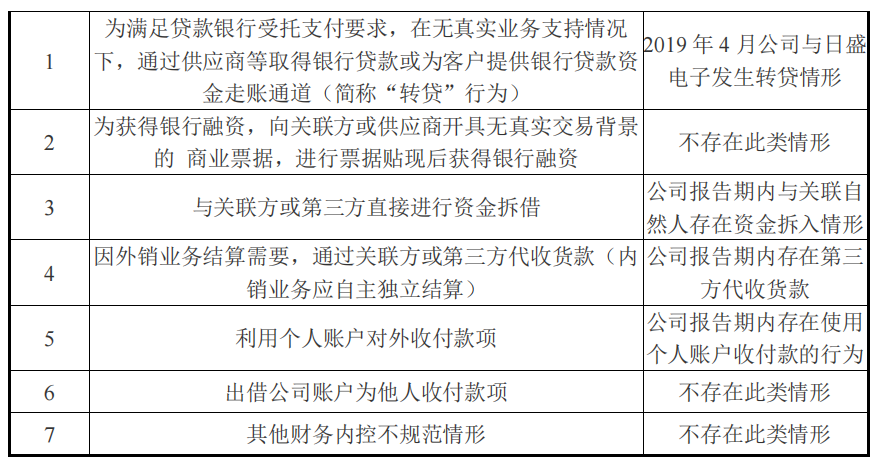

事实上,中科磁业不止存在上述一项财务内控不规范情形。2019年至2021年期间,中科磁业还存在第三方代收货款、使用个人账户收付款的行为和与关联自然人存在资金拆入情形。

图源:《招股书》

一直以来,财务不规范都是企业IPO进程的“拦路虎”。据《证券市场红周刊》统计,2021年,A股IPO被否企业数量总数达到29家,其中18家企业直接或间接涉及财务规范问题。

研发投入低于同行

产能扩大风险几何?

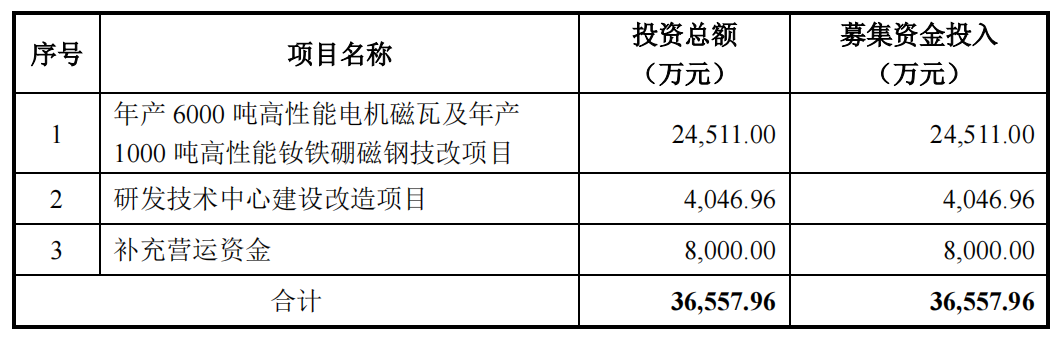

《招股书》显示,中科磁业拟通过此次IPO募集资金3.66亿元,其中约67%(2.45亿元)用于年产6000吨高性能电机磁瓦,和年产1000吨高性能钕铁硼磁钢技改项目。其余资金分别用于研发技术中心建设改造项目和补充营运资金。

图源:《招股书》

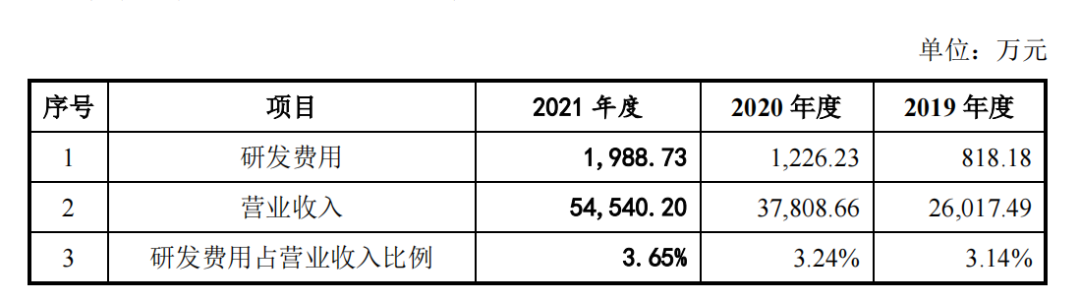

浙江省项目在线审批监管平台显示,中科磁业年产6000吨高性能电机磁瓦及年产1000吨高性能钕铁硼磁钢技改项目,已于2021年1月在东阳市经济和信息化局进行企业投资项目备案。

根据披露,上述项目拟开工时间是2021年10月,拟建成时间是2023年10月。该项目总用地面积为14.25亩,其中新增建筑面积4.09万平方米。建设地点为浙江省金华市东阳市横店电子工业园区昌盛路28号。

项目主要生产铁氧体磁瓦和钕铁硼磁钢,拟采购球磨机、 永磁全自动液压机、烧结窑炉、磁瓦磨床线、精密磨具、 自动脱水机、自动提升机、自动循环线等设备。项目达成后可新增年销售收入31000万元,利税7000万元。

图源:浙江省项目在线审批监管平台

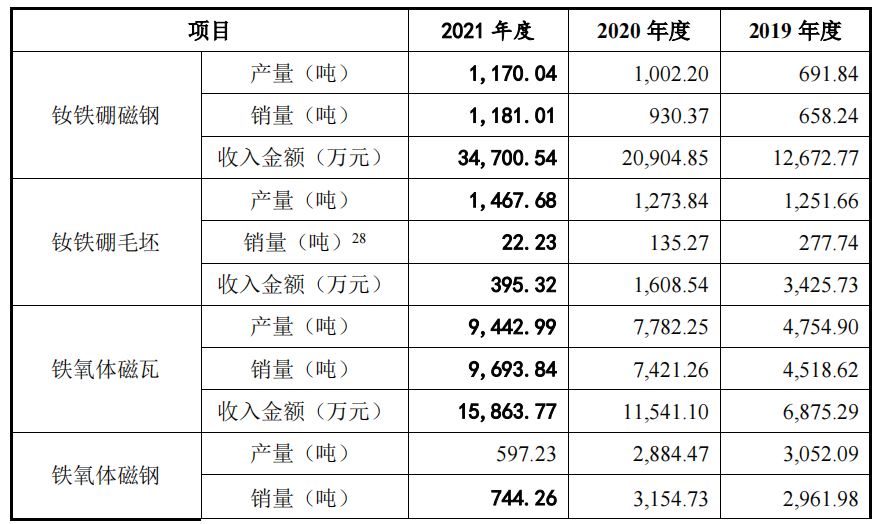

对此,业内人士指出,从2019年至2021年产量来看,中科磁业铁氧体磁瓦的产量最高为2021年的9442.99吨,钕铁硼磁钢(烧结钕铁硼产品成品)产量最高为1170.04吨,相比现有产量,募投项目新增产能较大。

图源:《招股书》

而在《招股书》中,中科磁业也提示了产能扩大风险,公司现有产能利用率尚未完全饱和,若未来行业竞争加剧、下游市场空间增长放缓、公司产品销售不及预期增长速度,则募投项目购置的生产设备可能会导致新增产能过剩、募投项目效益不达预期的风险。

据相关从业人士介绍,很多行业产能过剩,但是还是会新建产能。主要因为大企业要通过自身拥有的技术优势、规模优势等,把中小企业的份额吃掉,从而达到占领市场的目的。赚钱的都是大企业,小企业的那部分产能因为用不上,自然就被市场淘汰掉了。

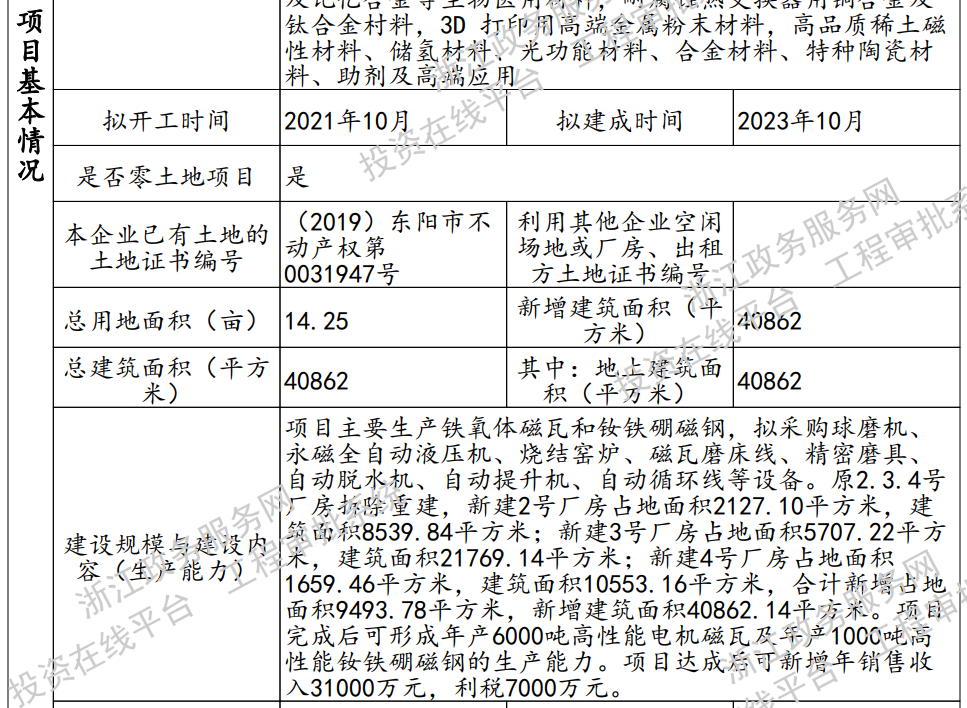

从业务规模上看,中科磁业在同行已上市企业中显然并不算突出。而科技研发实力上,中科磁业2019年至2021年研发投入分别达到818.18万元、1226.23万元和1988.73万元,占营业收入比例为3.14%、3.24%、和3.65%。

图源:《招股书》

虽然中科磁业研发投入逐年增长,但与同业上市公司相比较,中科磁业的研发费用在规模上排名最末,研发费用率亦排倒数。同花顺数据显示,横店东磁、中科三环、金力永磁、英洛华、正海磁材2021年研发费用分别为6.03亿元、1.16亿元、1.6亿元、1.73亿元、1.79亿元。

作者 | 刘钦文

编辑丨蔡真

来源 | 野马财经

执掌法国达能集团7年之久的范易谋,在今年3月卸下了董事长和CEO职务。2020年疫情爆发后,这家食品巨头股价跌去超20%。

“从疫情发生之初,我就很清楚,这会是一个分水岭,所有事情在此前后都会变得不一样。”在最近的一次采访中范易谋吐露心声。他在离职前,留下了下滑的业绩,两年内新低的股价,股东的不满,还有“本地优先”的改革计划。

这为其在中国战略改变写下注脚。

近日,中国蒙牛乳业有限公司(下称“蒙牛”)与雅士利国际控股有限公司(下称“雅士利”)发布联合公告,披露了三项交易。分别为达能将低温业务合营公司股权、雅士利股权出售给蒙牛,以及蒙牛将多美滋中国股份卖回给达能。

具体而言,蒙牛以不超过16亿元的代价向达能收购低温业务合资公司的股份;同时出资14.24亿港元(折合人民币约12.09亿元)收购此前达能以49.9亿港元(折合42.38亿元)收购的雅士利25%股份。而达能将出资8.7亿元回购当初以12.3亿港元(折合人民币10.56亿元)出售给雅士利的多美滋中国。

交易完成后,双方互相交叉的股权关系结束,达能和蒙牛自2006年开始16年的合作宣告分手。

从达能1987年进入中国算起已有35年时间。乳制品冷柜上,你能看到的大多数品牌都和达能有或曾有过千丝万缕的关系。35年时间,达能的市场份额如山峰曲线,用近二十年的时间,通过合资、入股、增持等方式,渗透进娃哈哈、蒙牛、汇源等各大品牌,最高占据国内16%的饮品市场份额,位居第一,又用了十五年的时间分手和退出。

一进一出之间,也蕴含着国人生活方式的改变,和世界对国人态度的转变。无论在任何行业,中国早已成为巨头企业角逐的战场,达能这个在中国年赚百亿的企业又是如何发展的?

1987-2007年:

跑马圈地,跨境并购

达能可谓是将“国际化”做到极致的企业,而推向“国际化”的手段则有很强的资本特征:并购。

达能前身成立于1899年,是一家玻璃制造企业,名为BSN。1970年,收购了一家欧洲啤酒厂,逐步成为啤酒、矿泉水及玻璃制造商。1973年与达能·日尔维合并,年销售额达14亿欧元。

随后达能又出售了玻璃制造业务,开始全力发展食品、饮料业务,并在欧洲各地大举并购。1997年,公司在美国纽约证券交易所、欧洲联交所、瑞士交易所上市。

达能在欧洲完成一系列并购同时,它已将目光转向亚洲——尤其是刚刚崛起的中国,1987年达能在“改革前沿”广州成立了达能酸奶公司,也是第一个把搅拌型酸奶带到国内的外资企业。

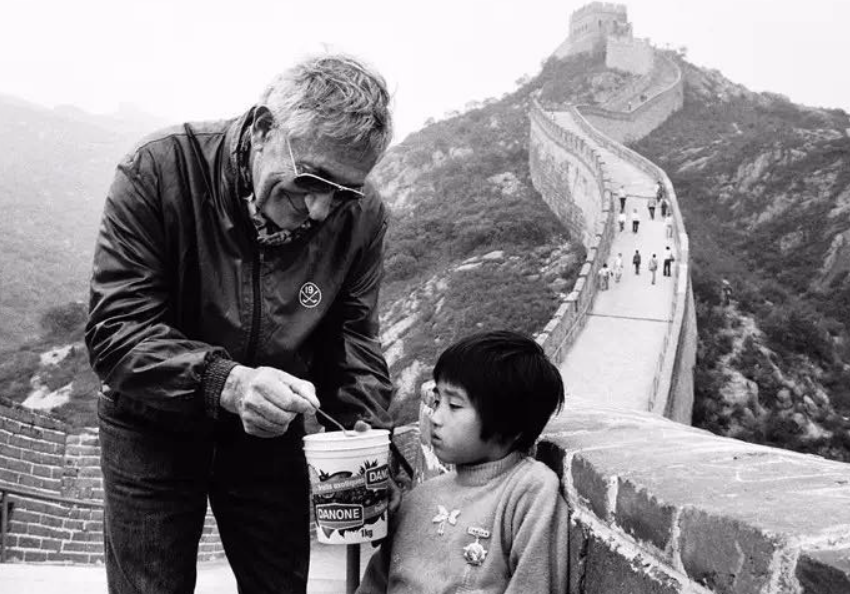

图为1983年达能创始人安东尼·里布,给中国小女孩品尝酸奶

来源:达能官网

上世纪八九十年,我国奶牛产业模式主要是农民个体养牛,庭院式饲养、手工式挤奶,不成规模、质量参差不齐。人们想要喝奶,往往是农民拎着桶装牛奶、走街串巷,拿瓶去买后还需加热杀菌,亦或是按月订购,送货员每日用玻璃瓶装牛奶送货上门,但往往价格偏高,且不易保存。

彼时国内还少有知名乳制品品牌。而上海益民食品一厂的“光明牌”冰棍正红火,其从冷饮逐渐扩展至罐头、代乳粉、奶粉等食品,1978年光明品牌的产品从奶粉扩展到液态奶,公司先后建立了九个乳品厂。

1996年光明乳业成立,销量一路上涨。到2002年光明乳业上市时,其主营收入高达50.21亿元,其牛奶在国内的产销量、收入及市占率均是第一。处于发展初期的光明乳业正需要资本的支撑,和达能一拍即合。1992年,双方成立合资公司,1995年双方再度合作,生产销售达能鲜奶。这两家公司均由达能负责经营。

图源:罐头图库

2000年10月光明乳业改制为股份公司,达能持股5%,随后通过收购大众交通(集团)公司、光明食品集团等,到2006年初持股比例上升为20.01%,成为光明乳业第三大股东。

达能的主营业务为鲜乳制品、瓶装水和饮品、饼干和谷类食品等三大主营业务。瓶装水和饮品业务,达能则选择了和饮用水巨头娃哈哈合作。

1996年达能联合香港百富勤共同出资4500万美元,与老大娃哈哈成立了5家合资公司,达能持股41%,1997年金融危机后,达能趁机拿下香港百富勤手中股份,达能持股增至51%。

促成这场合作的还有一名叫徐新的投资经理,徐新曾在香港百富勤工作,看中娃哈哈企业,拉来达能一同合作。现在的徐新创办了今日资本,也是网易、京东和美团的早期投资人,被称为“中国女版巴菲特”。

财大气粗的达能还收购了另一饮用水龙头企业乐百氏,这次达能没有选择合作,而是直接拿下控股权,在2000年花了近200亿元收购其92%股权。1996年-1999年,乐百氏占据了中国瓶装水市场30%的份额,AD钙奶最早是乐百氏做出的产品,还曾邀请黎明做代言。

2004年达能收购桶装水企业上海梅林正广和饮用水公司50%股权;2006年,持股汇源果汁24.32%成第二大股东,与蒙牛展开合作;2007年、2008年又接连收购饮品企业益力、乳制品企业妙士。

图源:罐头图库

达能进军中国的前二十年中,秦鹏无疑是个重要角色。秦鹏为法国籍华人,达能集团中国区主席。光明乳业、娃哈哈、乐百氏、梅林正广和等企业和达能的合作中都有秦鹏的出现,在不同时期担任过娃哈哈、乐百氏、上海正广和等20多家公司的董事、董事长等高管职务。

开放外交带来的热潮除了“走进来”,还有“走出去”,90年代的“出国热”浪潮席卷全国。秦鹏中法两国的身份无疑为他在企业交流中带来优势。据《南方都市报》报道,秦鹏身上糅合了北京人的热情和法国人的儒雅,但是在处理事情上却绵里藏针。

“当年秦鹏在中国做这些并购时,一方面会邀请大量的官员和企业高管到法国去旅游、考察,二是秦鹏很善于在官员或者企业高管体系内寻求帮忙的机会,帮子女留学,帮子女进入世界五百强去工作、去实习,这都是达能在中国当年做并购投资的时候,很擅长用的一些伎俩。”一位业内人士表示。

二十年时间,达能在国内完成了从南到北、从头部到腰部企业、集齐乳制品、瓶装水和饮品的综合产业布局,控制了至少10余个民族品牌。2005年开始,中国成为达能的第3大销售市场。达能的营业收入从1988年的64.3亿欧元猛增至2006年的140亿欧元,其中亚洲销售额超过24亿欧元,亚洲市场同比增长高达20.6%,同期的欧洲市场仅5.1%,全球其他市场为16%。现如今中国已上升为达能全球第二大市场,占其销售收入约10%。

据欧睿国际信息咨询公司数据显示,到2007年,中国软饮料市场以销售量计,达能拥有的各种品牌一共占据了16.3%的市场份额,位居第一。

“达能进入中国的时候,刚好遇到中国消费品市场快速成长、品牌快速提升、企业需要在全国扩充制造基地,非常需要资本的时候。达能作为全球领先的食品制造集团,有非常雄厚的资本实力,而且在乳业科技方面拥有非常好的技术储备,所以达能进入中国,对于娃哈哈,对于蒙牛,对于上海光明在当时全国生产基地的扩张,和整个在乳业方面的技术提升是做出过贡献。”中国食品饮料行业专家、原娃哈哈集团策划总监肖竹青表示。

2007-2022年:

矛盾爆发,开始分手

但水土不服的剧情难以避免。

2007年开始,达能与各个企业之间开始爆发矛盾,合作的不少民族品牌面临危机。

先是全资收购的乐百氏爆发员工出走危机,达能接管一年后,以乐百氏创始人何伯权为首的乐百氏五位元老被踢出管理层,中高层以及销售管理人员等不断离职。乐百氏在达能的管理下未能保持发展,到2005年,乐百氏出现亏损,亏损达1.57亿元。

“达能中国体系用了很多中国香港人和外籍华人的职业经理人,这些职业经理人是依靠工作过程和善于做PPT就可以拿到高年薪的,缺乏因地制宜,因时制宜,因人制宜的灵活性。我们也看到达能的这种职业经理人文化在中国遭遇了滑铁卢,达能巨资控股了乐百氏,然后排挤了何伯权等高级管理层,在职业经理人的干预下乐百氏却江河日下,最后被迫退出市场。”肖竹青表示。

随后在2007年又爆发了著名的“达娃之争”,这被称为改革开放30年来影响最大的国际商战,双方在全球各地经历了29场诉讼。

2007年4月,达能欲强行以40亿元人民币的低价并购娃哈哈总资产达56亿元、2006年利润达10.4亿元的其他非合资公司51%的股权。此举遭到宗庆后激烈抵抗,宗庆后和上任没多久的达能亚太区总裁范易谋不断利用舆论发起攻防。期间法国时任总统萨科齐参与斡旋。

双方诉讼不断,但不论国内外,双方的诉讼均以达能败诉告终,2009年双方终于达成和解,达能以30亿元人民币的价格卖出了娃哈哈合资公司51%的股权。娃哈哈成功保住控制权。

2007年,达能和合作15年的光明乳业也不欢而散。

自2000年达能进入光明乳业起,便不断增持,持股比例最高达到20.01%,对于控股权、经营权虎视眈眈。

2004年,时任达能亚太区总裁易生门拜访光明乳业,就光明酸奶经营权进行商谈,易生门还向时任光明乳业董事长王佳芬描述了达能收购乐百氏,乐百氏经营层全体离职的过程。王佳芬后来在回忆录中写,“我耐着性子记录了他近两个小时的讲话。如果世界上还有不知廉耻这回事的话,这不就是不知廉耻吗?”

经过一番斗争,2007年10月16日,光明乳业发布公告称,达能亚洲转让其持有的全部20.01%的光明股份,此后,达能与光明乳业的所有业务合作也将同时终止。达能支付现金4.1亿元人民币,作为在市场、渠道等方面对光明的补偿。

光明乳业也在旷日持久的股权争夺战中失去了最初的霸主地位,被伊利、蒙牛等企业迎头赶上。而达能和光明乳业分手后,转头便与蒙牛成功牵手。

图源:罐头图库

还有2010年出售汇源果汁股权,一代民族品牌汇源果汁陷于日复一日的资本游戏中,最终在2021年以退市告终;2011年,出售手中梅林正广和50%股权;2016年,退出已一团糟的乐百氏;2020年出售矿泉水企业益力;2022年与蒙牛也彻底分手。

益力、乐百氏、梅林正广和等民族品牌也消失于人们视线,“以达能为代表的外资投资中国企业时,都有苛刻的约束条款或对赌条款,当年达能控股乐百氏时,原何伯权管理团队被迫排挤出局就是达能以不平等条约施加的压力。但达能在中国又缺乏懂中国市场也懂中国人情的优秀经营管理团队,这可能是达能退出很多中国项目的原因。达能在娃哈哈的项目只投资不参与管理,娃哈哈也是达能在中国参与投资项目中发展最好的项目,就是因为达能没有参与管理。”肖竹青表示。

野马财经制图

达能虽与众企业均闹得并不愉快,但从商业角度来看,均是赚钱的买卖。

达能、光明在2002年至2006年的蜜月期内,达能授权光明乳业经营的达能品牌销售收入累计约18亿元;与娃哈哈的合作中,据宗庆后表示,达能在10年中分得红利30.77亿元。汇源果汁,2006年达能以约10亿元收购汇源22.2%的股权,成为第二大股东。2010年,达能以17.64亿元将股权转让给了软银赛富,净赚7个亿。网易财经计算,蒙牛当年获得达能约69亿元左右的投资,8年后达能出售蒙牛股权价格为129亿元,加上多年分红,达能投资蒙牛后获得的收益超63亿元。

“从达能的成长和发展历程中可以总结出达能扩张战略的三个要点:一是在世界各地广泛收购当地优秀品牌,实行本土化、多品牌战略;二是果断地从衰退行业转向朝阳行业,并不断抛弃边缘产品和效益不佳的企业;三是把自己定位为一家全球化公司,在任何一个市场上准确袭击国际竞争对手。更精确地说,达能的法宝就是‘吞’(并购)和‘吐’(出售)。达能就是这样一个不断‘吞吞吐吐’的巨人。达能对中国市场的扩张也是伴随着不断地‘吞吐’进行的。”北京大成律师事务所高级合伙人吕良彪表示。

推广自有品牌,年赚百亿

与本地企业的合作水土不服,达能以往擅长的并购套路显然已经不再适用。面对中国的巨大市场潜力,达能选择转变方向,在中国市场大力推广自有品牌,包括脉动、依云、爱他美、诺优能、牛栏牌、可瑞康等。

2003年脉动进入中国,以运动饮料为买点,大量铺营销,“随时随地,脉动回来”广告词一时风靡市场,2009-2012年四年在中国区增速超过40%,2014年销售额约9.4亿欧元(约66亿元人民币),2015年销售额约98亿元。

但2016年随着红牛等功能饮料进入中国,脉动销量下降近三成。由于达能之后不再披露具体数据,业内人士预计脉动的销量约保持在50亿元左右。

图源:罐头图库

“维生素饮料由于富含人体所需的多种维生素,预期将成为饮料市场大热的细分品类。但横向比较可口可乐、雀巢等品牌,达能需要在稳定脉动当前业绩的同时,开发具有科技性、功能化的新品,拓展新的业务增长点。”中国食品产业分析师朱丹蓬说。

依云则走高端矿泉水路线,进入中国时一瓶500ml的价格约20元,至今在淘宝上一瓶已降至4-5元。

图源:依云官网

北京昭邑零售商管理咨询有限公司首席顾问刘辉对《齐鲁晚报》表示,“进口水已经过了贴个进口牌就能忽悠消费者的时代了。这几年,随着国内消费者消费观念、消费视野的开阔,商家想随便贴个进口牌忽悠消费者是不可能了。而且矿泉水本身是快消品,外国矿泉水销售周期长,虽然可能没出保质期,但是消费者还是更愿意喝新鲜的矿泉水。”

2008年三聚氰胺事件某种意义上也成了达能的机遇。

当时包括伊利、蒙牛、光明、圣元及雅士利在内的多个厂家的奶粉都检出三聚氰胺。事件迅速恶化,引起大众对乳制品安全的担忧。

进口奶粉需求大增,2013年诺优能、2014年爱他美进入中国,多通过跨境电商平台销售。达能2021年年报显示,专业特殊营养业务全年销售收入72亿欧元,同比增长1%。

达能2021年实现销售额234亿欧元,中国约占10%,即达能在中国赚了约165亿元人民币。

国潮兴起,外资不再吃香

“达能逐渐退出中国的一些项目,一方面是代表中国本土的食品企业管理能力的提升和自由科技研发实力的提升,不再依赖于外资,二是在资本逐利的今天,国内已经有了很好的融资路径,很多优秀企业也可以吸引到大量的国内资本,参与到国内这些食品饮料企业的扩张,所以达能当年所依赖的这种资本大棒,现在已经不是他的核心竞争力,因为国内现在融资的路径、平台更多,更加便捷,有更多的选择。”肖竹青表示。

在1980年代,中国的制造业靠着“以市场换技术,以时间换空间”的代价发展。而现在的政策环境早已发生改变,蒙牛已成为世界乳业10强,伊利集团稳居全球乳业第一阵营,蝉联亚洲乳业第一,矿泉水领域娃哈哈位居中国饮料行业首位。

与外资合作明显弊大于利,“中国本土企业已经有了上市、股权融资、获得本土天使投资、产业上下游寡头垂直并购重组等更多投融资的机会选择,而且这些投资行为都非常尊重创业者,给予创业者足够的尊重和投票权。而以达能为代表的外资投资中国企业的时候都有苛刻的约束条款或对赌条款。”肖竹青表示。

同时人们开始越来越多的推崇国产品牌,“国潮、国货品牌的兴起,背后是国家文化自信的提升,也是制造业实力和国民消费能力的提升。随着国潮、国货品牌成为消费时尚,部分领域国产品牌的关注度和销售量全面反超海外品牌,在市场、品牌和盈利方面的亮眼表现,使得国潮、国货企业成为资本市场关注和投资的重点。而且,国潮、国货品牌也是新经济的重要组成部分,随着新经济、新动能不断加速发展,资本市场正在加快布局这一领域。”无锡数字经济研究院执行院长吴琦表示。

“近年来,许多国货品牌通过加强质量监督、规范管理流程等措施来保障产品质量,让国货产品在质量上已经有了很大的提升,撕下了‘质量差’‘低端’的标签,也逐渐赢得了中国消费者的信赖。国货产品只要主动创新、主动思考、拥抱变化,用更高的标准、更严的要求来要求自己,这些品牌不仅得到中国消费者的认可,也将逐渐得到世界消费者的认可。”北京市知识产权库专家董新蕊表示。